寓話の世界をゲームにしたリトルナイトメアシリーズの第二作が出たので、それにまつわる大まかな流れについてまとめています。

同シリーズはリアルとファンタジーの両面性があり、正確な答えがないのが特色のシリーズですが、本稿では創作技法などから劇中で行われた描写の意図を推察しております。作り手が残した匂わせ、ミステリの種明かし、寓話の元ネタの推測について扱います。

あくまで解釈の一つに過ぎないので、その点だけは留意しておいてください。

目次

リトルナイトメアの寓話性

寓話というのは、比喩や擬人化などの要素によって、物語の過程で異なった意味をほのめかす寓意を持った作品のことです。童話においても寓意を持ったり、裏のテーマを持ったりする作品は少なくありません。

代表的な例として「不思議の国のアリス」は、表向きこそ少女を主人公としたファンタジーなんですが、当時のイギリスにおける社会、政治、民衆に対する風刺が多分に含まれています。

童話の中には、過去に起こった悲惨な出来事をモチーフにしている例もあり、「ヘンゼルとグレーテル」は大飢饉のおりに多発した子捨てがモデルだと言われています。

ではリトルナイトメアの世界はというと、表向きはダークファンタジーですが、現実で起こりそうなあれやこれやが隠されており、開発側の残した裏のテーマ性を見ることができます。

例えば、1作目の冒頭部分では誰かの自殺現場から始まり、児童養護施設と思われる場所を探索することになります。これは主人公の生い立ちや、置かれている状況を説明するものと見られます。

同様のパターンで、

- キャラクターの背景となる現実的な描写

- 子供の恐怖心という脚色が入った抽象的な表現

- ホラー作品のパロディ・オマージュ

- 特に意味がないだろうお遊び・匂わせ

――などの要素が作中に詰め込まれており、明確なテキストが出てこないものの、一貫した流れが存在します。

児童文学などに比べると直喩的だとは思いますが、寓意を含んだ多面的な作品になっており、見る人によって様々な解釈ができるリドルストーリーになっています。

本投稿ではそれらの要素を切り分けて、作品の根幹になっている現実的な世界の描写、バックボーンの流れを追っています。ミステリの種明かし、比喩の元ネタ、本当は怖い童話の世界の「本当は怖い」の推察になります。

リトルナイトメア2 -前作とのつながり-

作為的に曖昧にしている作風ですので、時系列に関しても、これが前日譚なのか、後日譚なのかが確定されない作りになっています。

リモコン付きのテレビ、エアコンの室外機、公衆電話、病院の心電図など、前作よりも進んだ科学技術が方々で見られます。それら家電製品が普及するのが1980年代あたりなので、20世紀の前半に相当するリトルナイトメア1の後日譚という訳です。

出てくる家電製品がスマホやPCなどを置き換えたものならば、21世紀に入ってからのネット社会を題材にしたとも取れますが、何にせよ2作目の時代背景が現代に近づいている点は共通です。前作とは時代の断絶が見られす。

テーマやモチーフの変更もあるので、続投組のキャラクターであるシックスにしても、見た目が同じだけの別人である可能性が高いです。「伝染病の擬人化」という線が濃厚だった前作と違い、全編通して人間的なふるまいになっています。

なお、ラストシーンでシックスが腹を鳴らし、前作の舞台を示すチラシを見つけるので、ファンタジー的な側面からは前日譚と取れる作りにもなっています。単純に1作目へと繋がっていくでも良いですし、テレビがタイムマシンで父親の世代に移動していた、父親から聞かされていた過去の話を回想していたなどの解釈ができそうです。

登場キャラクターについて

旧作から文字遊びを多用している作風でしたが、今作でもその傾向が見られます。

またリトルナイトメアというタイトルは、「子供の見そうな悪夢の世界」と、「小さな姿をした悪魔」というダブルミーニングになっている可能性が前作から示唆されています。

主人公格の子どもには悪魔由来の名前が付けられており、劇中での役割、役回りもそれに準じたものになっています。

モノ(Mono = 1)

7つの大罪に対応する悪魔の1番目は《傲慢の大罪ルシファー》です。

子供というのは得てして傲慢なもの。

劇中で表現されているモノは行動力に富んでいて、幼馴染のためになら危険を冒せるやんちゃボーイですが、子供特有の無知と、怖いもの知らずが故に劇中で「大きな過ち」を犯します。

塞ぎ込んだシックスへの対応がガサツだったこと、心の拠り所だったオルゴールを短慮に壊してしまったことから、最終的には報いを受けることになりました。

シックス(Six = 6)

オルゴールを大事にしている幼馴染の女の子です。どちらかというと内向的なタイプなのか、学校ではイジメの標的にされていました。

劇中で示唆されている事件の数々によって自分の世界に閉じこもるようになりますが、最終的にはモノを破滅させてしまう密告者になります。

シックスの名前は7つの大罪の6番目《ベルゼブブ》から取られています。暴食の大罪を表す悪魔で、古くから疫病を媒介すると思われていた蠅の王です。

旧作のシックスは、「ネズミを宿主とするウィルスを人類に持ち込んでしまった孤児の少女」、「その少女を媒介して広まったウィルスの擬人化」という線が濃厚でしたが、本作では取り扱っているテーマ、時代背景が変わっているので、全くの同一人物ではなさそうです。

手塚治虫のスターシステムが有名ですが、シックスの姿=災いをもたらす弱々しい少女の記号と考えるべきでしょう。

怪人たち

ゲーム上で敵役として登場する怪人たちですが、子供の抱く恐怖心というフィルターを通してホラー的な脚色を施した存在というのが前作からの共通項としてありそうです。

彼らは主人公の視点では敵ですが、その虚実は一概には言えません。姿形も誇張されたものですし、行動パターンも悪意からとは限りません。たとえば院内を遊び場にしている子供がいたら、病院の関係者は注意するなり、捕まえるなりするでしょう。

まして患者の機材を止めたような子供ならば……。

学校パートの先生や、いじめっ子がいるので、前作以上に分かりやすい脚色になっています。

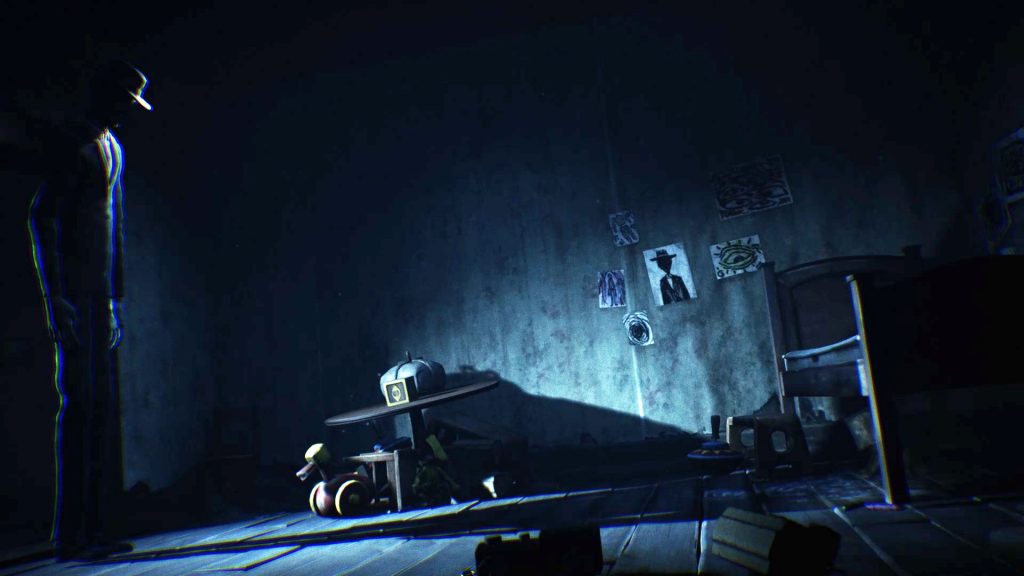

今作における最大の敵役は下のノッポ男ですが、元ネタは海外のネットミーム「スレンダーマン」です。

スレンダーマンは実際のネット上で噂話から生み出された怪人で、子供追いかけまわすという設定を持ちます。簡単に言えば海外版「八尺様」です。本作のラストではある人物がノッポ男に姿を変えますが、噂話によって生み出された虚像の怪物という点に類似性が見られます。

現実世界で起きた出来事は?

あくまで正解がない作風なのですが、比喩や風刺の元ネタを追った場合に劇中で起きたと思われる出来事、事件のあらましを列挙しておこうと思います。

放任主義の片親、学級崩壊、子供でも許されない事件、加害者情報の拡散など、金八先生とかで題材にされそうなネタの詰め合わせ。現代に通じる子供の問題をベースに物語が形成されています。

前作から引き続いて、主人公たちは「信用できない語り手(叙述トリックの一種)」なので、怪人たちとの関係性もフラットに見る必要がでてきます。

第一章 幼少期

どこか古臭さを覚える山奥をうろつくハンター。家屋の中には惨殺された一家の死体が転っており、下手人と見られるハンターが、追いかけっこの末に逆襲されるという内容です。

物語の導入部分にして、最も謎が多いパートだったりします。

このパートの終わりでは、わざわざ海を移動するシーンが挿入されていますが、これは長い時間が経過したことを表す作劇手法です。次の舞台が学校なのを踏まえると、小学校に上がる前の幼少期を描いていることになります。

幼少の頃の記憶と言うのは特に曖昧なので、全体の中でも脚色が強いパートなのかも。

シックスで出会った部屋には、彼女が監禁されていたことを示す壁の落書きが残っていますが、これが家族の虐待を示すのか、変態おじさんハンターの犯行なのか。

後者の場合は、シックスの家族は殺されたことになるわけですが……詳細については不明瞭です。

幼少期からヤンチャだったモノが、危機的な状況にあったシックスを助けた。あるいは何でもない二人の出会いを美化している線も捨てきれません。

前作において、シックスの正体が変異ウィルスの感染者という情報が暗喩されているので、それを隔離しているとミスリードさせるための引っ掛けとも考えられます

第二章 学級崩壊

学校を舞台としたこれ以降では、より実生活に即した描写が増え、前作とは異なるテイストになっていいきます。

高圧的で目ざとい理科の先生に、暴力的ないじめっ子に、昔のドラマみたいな学級崩壊と、小学校~中学校でありがちなトラウマを題材にした直接的な表現が多いパートになっています。

主人公のモノは持ち前の無鉄砲さを発揮し、いじめっ子の標的になっていたシックスを救い出しますが、彼女は精神的にか、肉体的にか、深い傷を負ったと見られます。

次の舞台となる病院へと繋がる――導入の導入みたいな立ち位置になっており、公式のあらすじにあった電波塔が未だに関わってきません。

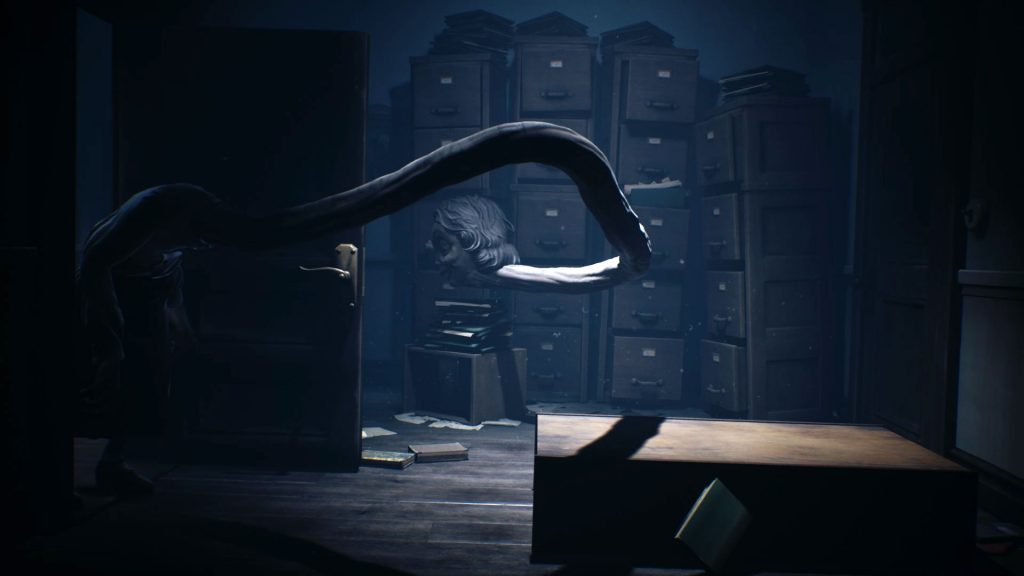

第三部 病院のいたずら

病院で起きた医療事故を扱うパートで、本作でのターニングポイントにあたります。

ターニングポイントというのは、映画の脚本を作るときに使われる基本的な手法で、物語の方向性を中盤あたりに大きく変えるイベントのことです。

ここでは学校でのイジメの後遺症からか、病院にいくことになったモノたちですが、子供故の無鉄砲さ、無知から、モノは入院患者の生命維持装置を切ってしまいます。

事件に気が付いた医者に見つかり、2人は慌てて逃げ出しますが、誰にも話してはいけない恐ろしい秘密を抱えることになりました。

ここで出てくるドクターは表向きこそ敵役として描かれていますが、ゾンビのような患者も含め、リトルナイトメア的な脚色が入っている可能性はかなり高いです。

上記はドクターを焼却炉に閉じ込めたシーンですが、流石に凶悪過ぎるので、部屋に閉じ込めたという行動を誇張した表現――だと良いんですが……。

第四章 マスメディアの脅威

ここまで空気だった電波塔の話がようやく主題になってきます。

入院患者の生命維持装置が何者かに切られるという事件が起きた後、その事件はテレビのニュースなどによって広く伝わり、住民たちの話題を独占します。身近に潜んだ凶悪犯罪者の陰に恐怖する者もいれば、好奇心を刺激されて井戸端会議を始めた者もいたでしょう。

噂の渦中にある犯人モノと、その秘密を知るシックスは、居心地の悪さを感じると共に、犯行がばれることを恐れながら生活することになりました。モノは落ち込み気味なシックスを自宅へと連れていきます。

このパートでは新しい怪人としてノッポ男が本格的に登場しますが、ここで出てくる個体については「自分の子供に関心がないモノの父親」だと考えられます。

前作のメインキャラクターは家族関係の描写が何かしらあるのに、モノだけがそれらしい描写がない。また壁に飾られた似顔絵の存在や、今後の展開からも、ノッポ男とモノとの関係性を匂わせています。

シックスはそんなノッポ男に連れ去られ、モノの前からいなくなるわけですが、これを見た目通りに解釈するならば、

「普段は寄り付きもしないモノの父親が突然帰ってきた。息子が異性を連れ込んでいるのを見つけたノッポ男は、息子に悪い虫が付くのを嫌って、シックスを無理やり追い返そうとした」――とかでしょうか。

彼女の過去や生まれに関するものか、あるいは外見に起因するものか、とにかくモノには納得できない理由でした。

あるいは「特徴的なレインコートが目撃証言に上がっており、刑事だった父親が連れて行った」――と、こっちは脱線気味になりますが、事件に由来した解釈をする場合になります。

第五章 シックスの裏切り

シックスと会うために、モノとノッポ男との対決が描かれます。

この対決において、モノは被っていた覆面を取りますが、これは「秘めていた心情を吐露する」、「隠していた秘密を明かす」ことの比喩と見られます。

自分の息子がテレビでも放映されている医療事故の犯人だったなんて……。普通の親なら気が動転してもおかしくはないです。モノ告白に打ちのめされ、ノッポ男は行く手を塞ぐのを止めてしまいます。

モノは必死に走って、塞ぎ込んでいる傷心シックスの元へと駆け付けました。

モノの目に移ったのは宝物のオルゴールを抱えて現実逃避しているシックス。それに業を煮やしたモノは、オルゴールを破壊するという暴挙に出ました。

オルゴールも何かの比喩なのかもしれませんが、とにかく心の拠り所を破壊されたシックスは、ようやくモノの姿を認めるようになります。ただし、それと同時にモノに対して暗い感情を抱くようになりました。

序盤のハンター周りの描写が本当に起きた事件ならば、彼女の家族は誰かに殺されたことになり、たった一人の幼馴染だけど殺人犯なのはモノも同じ……。

外の世界では医療事故の犯人探しが続いており、その魔の手はついに二人の元へと伸びてきます。最後の最後に現れた眼球のモンスターは、大人たちの敵意ある視線、追及の魔の手を比喩したもの。

逃げ切れる一歩手前で、シックスが手を振りほどいたことで、モノは悪意の奈落へと転落していきました。

エピローグ 幼少期の終わり

モノが起こした事件は白日のものとなりました。世間の反応はあまりに冷たく、また幼馴染の裏切りによって、モノが持っていた生来の明るさ、行動力は失われました。

捕らわれたモノはノッポ男へと姿を変えます。

ノッポ男の元ネタである「スレンダーマン」の設定などを踏まえてラストシーンを解釈するなら、

- ヤンチャだったモノが子供の頃にダサい、つまらないと思っていた大人と同じになってしまった

- 過剰な報道によって、悪魔のような少年犯罪者モノとして噂が1人歩きするようになった

――あたりになるでしょうか。

モノを密告したことでシックスはようやく心の平穏を手に入れることができました。

しかし、シックスの周りには誰もいなくなり、喪失感だけが残ります。心の飢餓に捕らわれたシックスの目に映ったのは……。

ファンタジー的な元ネタ

伝承、童話、映画、アニメ、ゲーム等のパロディ要素が多いのですが、取りあえず伝承系のみ。

ギリシャ神話

PC版のプロジェクト名、実行プロセス(プログラム名)が「Helios(ギリシャ神話の太陽神)」になっています。ヘリオスは密告者の神であり、シックスの行動と関連性が見えます。

なお前作のリトルナイトメアは「Atlas(ギリシャ神話の巨人)」になっており、ゴルゴンの目で石化するシーンにのみ関連性が見られました。

ゲーム全体を包括する名前になっているくらいなので、開発の初期段階ではギリシャ神話のテイストが強い作品だったのかもしれません。

キリスト教の悪魔

主人公の名前に関連しています。7つの大罪の1番目「傲慢のルシファー」、6番目が「大食のベルゼブブ」です。

今作では主人公の性格や、失敗の要因との関連が見られます。

前作では腹ペコのキャラ付けや、疫病の媒介者(蠅)、海外小説「蠅の王」など、作品に対して前面に押し出してきています。そもそも初期の発表タイトルがベルゼブブだったので、あんまり隠すつもりも無かったみたい。

結局、ウィルスの意味が後からにじみ出るリトルナイトメアに変更されたようですが……。

確かにゲームの考察というよりは、ゲームを元にした妄想譚の方があってる感じがするね。ゲームの色々なネタから創作話を考察として書いたんじゃないのかなって思う。

全てが比喩的表現で妄想ばかりの気持ち悪い考察。

なのに検索でトップに来るのうざすぎるわ

物語に一貫性がないというところからのの考察で新しい観点を得られました

とても良い考察でした

面白い考察ありがとうごさいます。

ここはどうなのかなと思う点がありましたので挙げてみます。

このゲームは元々制作は日本では無いと言う事を踏まえて、TVの普及とかの背景は1955〜1960年じゃ無いかなと。

その年代は

子供が世界的にも爆発的に増えている

戦争による四肢欠損患者が多くても不思議ではない

住宅の高層化が加速している

事が挙げられます。また、光で止まるマネキンから、破傷風を彷彿としました。破傷風の予防接種が広まりはじめるのもこの位だったかと思います。

駄文ですが、参考までに。

基本ホラー系は見ることすら無理だけど、なんでかリトルナイトメアだけは見れてはいるんだよね。連続じゃ怖くて見れないけど。実況見るだけで自分で試すこととか怖くて出来ないんだけど。そんなやつだけど、気になってることが一点。コメを読み飛ばしてるからもう書いてあったらごめんなさい。

某声優さんの実況見てた時に、焼却炉に閉じ込めたシーンで、シックスが手を火の方に向けて暖を取ってたんだけど、その時点で薄々モノがやったことに対して気づいてたとかは無いのかな?雨に濡れて、寒いだろう院内を探検して。そこで初めて暖が取れて。

漠然と何かをやらかしていることに気づいて、燃えてることと苦痛を訴える声で、モノが『人を殺すこと』に躊躇を持ってないところが漠然と理解出来た。だから、手を振り払ってモノを落としたっていうのは。

でも、終わったあとに、少しでも友達を信じてあげてればよかったとか、あの時止められなかった自分も悪いとか考えちゃったっていう感じ?

書きなぐりなので変なこと書いてたらごめんなさい。ふと、頭よぎったんだ。

読んでいて、腑に落ちるというか納得した。

前作以上に2って子供から見た世界、悪夢の世界だと思うんだよね

世界のオブジェクトの大部分は大人用に作られてて子供には大きすぎる

扱いづらく、武骨で、不気味で、そして面白い

狭いところには潜り込みたいし、棚にはよじ登りたくなるし、長いものは振り回したくなるし、引きずれるものは引きずり回したいものだ

ゲーム中の主人公の行動と同じだ

子供から見た大人は巨人で、その行動原理は理解し難いものだ

好きでも楽しくもないことを黙々と熟し、やってることは子供から見ればなんだかさっぱりわからない

よく分からないことですぐに怒り、追いかけまわして捕まえて閉じ込める

殴ったり殺したりはしないけど捕まるとゲームオーバーだ

ゲーム中の巨人たちの行動に当てはまる

モノは成長して大人になり、子供から見た理解し難い恐怖の対象になった

友達のもつルーツやアイデンティティなんて子供にはわからない

先のことより今のことを考える

自分の知らない過去なんてないも同じだ

誇張されてはいるけども現実とあまり変わらない

ゲーム内の表現も言うほどややこしく入り組んだ小難しいテーマを盛り込んだものとはとても思えない

子供の目から見た恐怖を再現した世界、それだけなんじゃないかと思っている

頭空っぽ状態でファンタジーとしてみていたので、ストーリー分からんちんすぎて、考察みにきたんですけど、1,2共になる程!となりました。ラストのオルゴールの件はともかく一貫してシックスを守ろうとしていたモノが「傲慢」というのが疑問だったのですが、この考察みたら納得。

唐突に化け物と化したシックスも初めて反発された、殴られたとかなのかな、と。

一つの解釈としては面白いけど・・・

流石に決めつけと強引な解釈が多くて同意は出来ない

シックスが幼馴染とかまったくの想像なのに

まるで公式でそう設定されているかのように説明するのは正直批判されても仕方がない

モノはシックスに恨みがあってテレビに引き摺り込んだのか あとはしごのぼってるとき大人のモノは全然捕まえなかったから殺す気はなかったのかもしれん

せっかく良いゲームなんだしこんなことやめよ…

この作品の考察はしていないなって感じがすごいな

別の作品にこじつけて話してるだけで論点ずらしのような

なんかファンタジーな世界観に引っ張られすぎて見えてなかった解釈が多くて面白いなぁ。

一番好きな考察でした!

ドキドキしました。

ありがとうございます。

いや否定的な意見はどうとかじゃなくて

気持ち悪いとかってそれはただの批判でしょう

批判と否定は違う

味のある考察だった

余白を多く含んだ読み手に委ねるゲームのため、ここまで整えられた考察はあまり見なかった。

ライターの腑に落ちなかった部分や不明点などもあれば追加でまとめを聞きたい。

クリア後にあちこちの考察を巡っている。ゲームの世界の中で考える考察もあれば、こうして現実世界から見たものとして考える考察もある。それがリトルナイトメアの魅力だとしみじみ思った。

こちらのサイトはやや現実に則しすぎたきらいもあるけれど、こういう見方もあるから考察は興味深い。

ノッポ男は「テレビの中の存在」=メディアの人間として解釈できないかな?

テレビの中に拉致する=メディアに引っ張り出して、シックスは目の中に置かれてオルゴールで逃避して……って感じに。

おもしろいです…!!!

一番しっくりきた解釈だった。。。

プレイしたときは敵に見えていたあの世界とあのバケモノたちは誇張されてる、普通の人達だという解釈。すごくしっくりです。

2だけしかやってないけど、1の先入観がない事もあってか、すんなり受け入れられる考察でした。

自分は2章まではなんとなくついていけたんですけど、3章であれ?ってなって、そっからもうチンプンカンプンだったんですけど、なるほどいたずらという考えもできるんですね。

この考察を読んだ上で自分なりに考えて、気になったのは3章と5章のラストでしょうか、ただのいたずらではない気がするのと、オルゴールの破壊の意図がまだ何か隠されている気がします。あと、レインコートを着るタイミング的に、たぶんいじめによって顔などに目立つケガをしてしまい、それを隠す、見られたくないという意図があったんじゃないでしょうか。

モノにとって、苦しむ患者を何としてでも助けようと”生き延びさせる”医者は悪人に見えて、その患者の息の根を止めるのは救済だったのかもしれません。安楽死はいまだに意見が割れますからね。

オルゴールは幽閉されたシックスに与えられた唯一の宝物、曲、ひょっとしたらまだ生きていた頃の母親の子守歌、なんて考えられますね。(にしてはちょっと悲しい旋律ですが…)もう死んでしまった母親の記憶にすがりついて閉じこもるシックスを、モノは外に連れ出したかったのかもしれません。

総じてモノの行動原理には”自由・救済”みたいなものを感じます。幽閉されたシックスを助けて、いじめられてるシックスを助けて、苦しむ患者を救って、メディアの脅威から救って、そんな信念を貫き続けた先で待ってたのは裏切り、なんだか切ないですね。

>前作の裏テーマが「ウィルスの変異とパンデミック」

初耳です。断言していますが、これはどこから出てきたのでしょうか?

検索してもこちらのブログしか出てこないです。

なるほど、面白い発想だと思う

妄想考察の信者同士でレスバしてて草

そらこんな場末の個人ブログでイキりあってるヤツらは順序立てて自分でブログやらつべやらで発信する行動力すらないからな

争いは同じレベルじゃないと(ryを地で行くスタイルやぞ

「腑に落ちる考察」というのは似通ったものになりやすい。

本作で言えば大多数が前日譚だと考え、ファンタジーをファンタジーとして

捉えて評価・考察するのが本筋です。私もそうです。

しかし似たような考察を出しても数ある考察サイトやレビューに埋もれて

PVが稼げないため、この筆者は”わかっていて”あえて他所と違った内容を

書いているように見えました。

つまり考察に見せかけた創作文なので、どこか商業ライター的で、

否定的な意見が出てくるのも織り込み済み。このコメント欄の賛否の

盛り上がりも狙い通りなのでしょう。うまいやり口だと思います。

自分が思いつかないようなことも書いてあって、とても楽しく読むことができました

まあ確かに考察と言うには根拠が少なすぎるし、ちょっとイタい感じはするな

けど面白いから全然おk

思ったより批判コメ多くてびっくりしてる。

このサイトが正解です!正しいです!って言ってるわけじゃないんだし自分の好きな考察をなるほどな〜って思えばいいだけなのでは?

わざわざ批判してる人達暇なんだろうなぁ。

あ、内容は大変面白かったです。

自分では思いつかなかったので楽しく読ませて頂きました。

なるほどと思ったし面白かったです。

子供の目線から見た世界を描いているって言う発想がない人が多いみたいですね。

グッ!!(≧ω≦)b

正直前提となる比喩や風刺であるという根拠が薄すぎていまいち納得出来なかった。章ごとのストーリーも無理矢理感がすごいという印象でした。

確かに面白い考察だと思います。逆張りを意識して書いたんですかね?一般的には2→1の順で進んでる説が濃厚だと思ってたんですけど…ループ説とは違ってノッポ≠モノにしてるのはなかなか興味深かったです。

完全に同一人物としてしか見てなかったから新鮮でしたね。そんな考え方もあるのか!と。

こういうコメントほっこりする

自分では何も生み出さないくせにという意見が散見されますけど別に考察を発表する人の立場が上なわけでもなんでもないし、ここにはただ感想が寄せられているだけ。実際この考察には否定的感想が集まるだけの理由がある。同意や称賛だけ得るなんて土台無理な話。

まさにその通り

妄想、二次創作言ってる人は自分では何も出来ないのになぜそんなにも高圧的なの?

勝手に「自分では何もできない」と決めつけて見下している君はどの立場にいるんだかwww

匿名だから他で発表しててもわからないのでは…?

ゲーム内、公式での明らかな事実と、自身の解釈はわかるように書くべきですね。既プレイでも混乱する。

モノ=傲慢

シックス=暴食

1が終わりであって、2が始まりであり、そして1が始まりループする。

レディはシックスで混沌の創設者であり、シンマンはそれを阻止する為に一方的な解決をしようとする。私たちは多数の目に見られている、私はシックスを見ている扉の目

違う歪んだ世界があった。

シンマンは手紙をレディに送る、「私は罪を犯した、私はレディの幸せを願い私を終わらせる」と手紙に残し死ぬ。手紙は首吊りの下に落ちている

違う世界で手紙が届いたレディ、「私はモノを愛している私の愛は止まらない世界が混沌であっても」愛という空腹が満たされるまで食をやめない。

世界は変わらないそれでも私は見ている扉の目で

すげえ

とても面白い二次創作?妄想?でした!

楽しかったです、ありがとうございました^^

別に比喩的でも何でもええやん

捉え方なんか人それぞれだし。まずこのゲーム自体考察させることがメインみたいなとこあるし つか気持ち悪いとか言うならまず他人の考察見にくんなよ。

俺的にこの管理人さんの考察全然アリだと思う

全てが比喩的表現で妄想ばかりの気持ち悪い考察。

なのに検索でトップに来るのうざすぎる

筋は通ってると思うんだけど。

もしかして比喩的表現がある作品すべてにそんな風に言ってる感じ?w

風刺画を見て、「なんやこれ!意味わからん!比喩?風刺?知るか!」て声高に言ってるのと同じだと思うよ。

別にそれでもいいと思うけど

比喩的表現があるらしい→その筋は(正解か不正解か置いておいて)通ってる→こういう見方もあるのね。

くらいに考えたほうが有益だと思うけど。

好きにすればいいと思うけど、いち個人の考察にいちいちつっかかるネッツの民はちょっと…いやなら閉じなよ…

気持ち悪いは言い過ぎではないですか…?

じゃあなんで考察見に来たんですか?

自分の考察あげてビューを稼げばいいのでは?

あなたの考察にもこのようなコメントがつくと思いますよ

どんな考察にもアンチってつきものですから

それってただの批判的なコメントなだけで作者が傷つくだけじゃん

改善点見たいなの書けば作者さんもなるほどってなると思うけど、こういうコメント

する必要なくないか?ただアンチコメしたいだけなのか?

アンチもファンみたいなもの。PVは稼げたね

やったね

個人の考察、解釈であって前提もしっかり書いているのに、お客様目線な人多すぎて管理人可哀想。

わたしはひとつの考察として楽しく読ませていただきました。自分では思いつかない部分もあるので面白い。

考察自体が悪いんじゃなくて、

考察と事実がごちゃごちゃになってて分けられてない・考察が正であるかのように断定して書いちゃってるのが(書いてるつもりはないんかな?)、ゲームの内容ちゃうくね?ってみんななってるんやと思う。

考察すること自体は全然なんも悪くない。

けど、モノとシックスが幼馴染って紹介に書かれてて、そんな関係やったっけ?ってなったり、事実が捏造されてるように見えちゃう部分が多いから、こんな荒れてるんかなあ?って思った。

ん〜?ってなるところも多かったけど、そういう考え方もあるんやなって面白い考察もあったよ!

私は共に危機を乗り越えた戦友的存在と思ってたんですが…前提条件無しに突然の幼馴染認定に当惑しました。

そんな2人が、最後のときいつもなら手を差し伸べてるシックスが見てるだけで、モノが落ちそうになって摑まえてくれるけど結局…の流れはゾッとしました。

そういうのも子供特有ぽいですよね。簡単に絶交って言って後で後悔するやつ(シックスは後悔するか分かりませんが)。

私も「幼馴染みなんて言及あったっけ?」って考えてました。

事実と推測で語ってる部分との差が明確な方が分かりやすいと感じます。

考察の書き方が断定的なのはどう見ても分かりやすくするためでしょ。

普通に考えてさ、いちいち「〜なのかもしれません」とか「〜という風な見方も出来ます」なんてあやふやに書いてたらめちゃくちゃ分かりにくくなるよ?

ただ、リトルナイトメア1のウイルス説を持ってきてまるでそれが全部合ってるかのように書いてるのはちょっとね…

そっちも読んだしすごく納得出来たけど、それを前提にするのは危険かなって…

個人的には「神がどうたら〜」とか言われるよりは納得できる。

ファンタジー寄りに解釈すると終盤の展開に対してかなり無理が出てくるし。

ループ説も結構好きなんだけどね、「ループしてる!」「最後にチラシがあるから1の前日譚だ!」だけで終わらせちゃうと学校とか電波塔のアレコレが、また全然別の考察になってるんだよね…

実際1も2もDLCもプレイしてる人からすると、断定的に書きすぎてわかりづらかったです。。

「〜なのかもしれません。」や「〜という風な見方も出来ます。」って書かれてる方が、このひとはこの部分をこういう風に考えてるのか…ってなるんですけど、元々そういう内容のゲームであるかのように書いてるので、みんなびっくりしちゃってるんだと思います。。

ちなみに私自身は、七つの大罪の暴食ケルベロスは音楽で眠らせる(落ち着かせる?)事ができるので、あのオルゴールはシックスの暴食(空腹)を抑え込んでいた説が好きです!笑

1つ言えるのは面白くもないし気持ち悪い考察だったって事かな。

私には納得できる所が少なすぎたし、もはや妄想みたいな所があると思う

考察なんだろうけど、すごく書き方が決定的というか気持ち悪い。

もはや自分の中で違う物語を作っているように見える。

他の方の考察も見てきたが、この記事を書いている人のように変な妄想や二次創作のような物が無かった。

この考察は最後まで読んだが面白くもないし、しっくりも来なかったな。

人それぞれ感じ方とか考え方があるのは分かるけど、否定的なコメントに対して罵倒している人達もどうかと思う。

書き手もきっと匿名で色々コメントしてるんだろうが自分の考察が全てでは無いんだからそこまで食ってかからなくても笑ってなるわw

悔しかったんだね

実際にプレイした立場からすると、まるで他の考察サイトを読んで、プレイせずに持論を展開した感が否めない。そのくせ、リトルナイトメア製作者からの数少ない言及にも目を通していないみたいだし。これだけ否定的な意見が集まるのも無理ない。

そもそも考察への批判は人格否定じゃないんだから、そんなに重く受け止めなくてもいいのに(=ムキになるなよ)

怪電波を発していたのがノッポでその息子がモノってのはありえるな

モノのちからは父親譲りという事で帽子を取って父に立ち向かうとして見るとまた面白い

顔見てノッポの面影を見て・・・って事でシックスの裏切りも納得できるし

最後は心壊れて怪電波を発する者になってしまったエンド

そもそも制作側のインタビューで「過去?未来?」の質問に対しては「ご想像にお任せします」とは言ってるものの、他の質問で「2ではシックスの過去やどうやって現れたかがわかる」って答えちゃってるのでほぼ前日譚なのは確定している。

この記事を書いた方は文書力はあるが、ファンタジーものの考察向いてないと思う。

比喩とはいえそんな日常的な話に落とし込むような作品ではないのは、制作側の生み出した雰囲気を感じ取れば一目瞭然。

ストーリーは汲めても雰囲気が汲めていない感じ。

素晴らしい考察でした。

こうやって自分には無い感性に触れる機会を与えてくれた筆者と、リトルナイトメアという作品そのものに感謝感激です。

とても有意義な時間でした!

面白い考察だとは思うし、いじめや病院のこわさなどは作者のモチーフになった部分はあると思うが、追加エンディングなどいくつかのシーンを「ファンサービス」として考察に含めずに話を進めているあたりに、結論ありきの感があっていまいち同意できなかったのも正直なところ。

全部のコメント読んでこのコメントが一番しっくりきたかな

一般的とは思えない観点からの面白い考察とは思うけど結論ありき感が強いから

面白い考察とは思っても決してこの説が正しいとは思えない。

普通に面白い考察だと思って読み切ったしそう言ってらっしゃるけど、「結論ありき」っていう否定(ってほどじゃないかもしれないけど、)はどうなんだ?

考察ってその物語全部終わってからそれら全て踏まえてするものじゃないの?話の一部一部を区切ってやるのが普通なのか?あんまり考察とか読まないから詳しくないんだけども

コメントもビューも多い

最高の記事やな

ここで否定的なコメント書いてる人本当にどうしようもないですね。自分たちで考える能もなく、ネットで見漁った他人の考察を振りかざして、オリジナリティ溢れる考察を否定して…恥ずかしくないのかな。

考察ですらないわけわからないこと言う人もいるけど、意味分かって使ってる?それか多角的に物事を捉えられない人なのかな?

本作に出てくる頭空っぽのいじめっ子じゃないけど、もう少し頭使ってネット使った方がいい。酷すぎる。

僕がオリジナリティ溢れる考察を提案したとして、第三者に「オリジナリティ溢れているんだから否定する意見を言うな!」なんて擁護されたら当惑しますけどね

否定意見がでてこない考察は結局オリジナリティがないか周囲に甘やかされているだけではないでしょうか

オリジナリティ溢れてるから否定するな、とは言われていません。

個人の解釈と銘打っている、かつ、そもそもここは個人ブログであり議論の場ではありません。

そんな場に特定の解釈を正だとして、ブログ主の解釈を的外れだとする、まさに異教徒を排除する信者みたいなのが大量に現れました。

なので擁護されています。

オリジナリティが溢れてるかどうかは関係ありません。

じゃあお前が考察を書け

?

否定されたくないならコメント欄を開放しなきゃいい話ですもんね。賛成意見・反対意見が飛び交う状態こそ、コメント欄の開放された考察ページのあるべき姿。著者が共感以外を受け付けないタイプなのだとしたら、そもそもネットが向いていない、残念なことに。

否定というか、違う考察がある人はそれを書いて欲しいな。それは違うって否定しかしないのであれば子どもの駄々こねと一緒で、ネットに向いている人なら上手に考えられると思うな。そんな事より終わってからも考えさせられる素敵なゲームを心から楽しもうぜ!

言いたいことはわかります。でも私は、否定も肯定も、人それぞれ考え方が違って自分の意見を言っているだけだから、書くこと自体は悪いことじゃないと思います。大事なのは、書き方伝え方で、きっと考察をわざわざ文にして伝えているのだから、作者さんは自分の考察に対する意見が欲しいんだと思います。だから、否定するのは悪いことではないけれど、作者のことを思いやりながら、コメントしてあげるべきだと思います…ちなみに私は、考察について、確かに少し無理やりなところはあるかもしれないけれど、それも一理あるなあと思いました。

いろいろと腑に落ちる、一番納得できる考察でした。

ゲームをやっててステージ構成が謎すぎて「君たち電波塔に行く気ないだろ」って思ってたのですが、子供が通ってきて印象深かった事件(時間)と考えるとなるほどなあと思います。

そういえばTVのチャンネル合わせが出てきたのって基本的に人(=ボス)が死んだあとですね。

公式サイトにのってるあらすじやキャラ紹介も子供目線のバイアスがかかっているのなら納得。

タイトル名も回収できてていい考察だと思います