世界初のゲーミングマウス「Razer Boomslangs」が登場してから早20年。その間にセンサーが大きく進歩して、カタログスペックどおりに動いてくれるまでになりました。マウスパッドとの相性、設定、ファームウェアなどで、七転八倒していたのも遠い昔になっています。

20年以上の間にゲーミングマウスのトレンド自体も変化しており、絶えず定番だったメーカーもあれば、業界から消えていったメーカーも。

本稿ではそんな20年間にわたるゲーミングマウスの進歩、製品の登場をまとめています。

目次

誕生! 世界初のゲーミングマウス(1999年)

1999年にRAZERから史上初のゲーミングマウス「Razer Boomslang」がリリースされました。まだ光学式センサー技術が未完成だったので、このマウスはボール式です。

光学式マウスに関しては今現在も現役なので説明不要でしょうが、ボール式マウスは見たことがない人もいることと思います。内蔵した30mmくらいの球体が転がることによって、移動を検知する仕組みの原始的なマウスです。

内蔵したボールが汚れると動作不良を起こすので、定期的なメンテナンスが必要でした。

本格的なゲーミングマウスの普及には、光学式マウスの登場を待つこととなりました。

Razer Boomslang

| センサー形式 | ボール |

| センサーDPI | 1000 |

| レポートレート | 125Hz |

| ボタン数 | 5個 |

| 本体重量 | 150g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 1999年 |

史上初のゲーミングマウスで、センサーDPIが異なるバージョンが複数存在します。1999年に初版が登場し、2007年に復刻モデルが数量限定で販売されています。

マイクロソフトの台頭(2000年~)

世界初のゲーミングマウスが登場したのは1999年ですが、プロシーンではあまり好まれませんでした。そもそも流通量が少ないし、実用性に問題がありました。

そんな中、マイクロソフト社の「IntelliMouse Explorer」によって光学式マウスの一般流通が始まります。赤色LEDの反射によって移動を検知する仕組みで、ボール式マウスより操作性が良かったので、ゲーミング界隈では早い段階からシェアを伸ばしていきました。

特に「IntelliMouse Explorer」の後継機種として登場した「IntelliMouse Explorer 3.0(略称IE3.0)」は事務用でありながらも、ゲーミング界隈の大ヒット商品になりました。IE3.0が後のゲーミングマウスに与えた影響は大きいです。

その他にも左右対称5ボタンの「MS IntelliMouse Optical(略称IMO)」、左右対称3ボタンの「MS Whell Mouse Optical(略称WMO)」と、初期のゲーミング界隈ではマイクロソフト製品が大きな影響力を持っていました。

MS IntelliMouse Optical

| センサー形式 | 光学 |

| センサーDPI | 400 |

| レポートレート | 125Hz |

| ボタン数 | 5個 |

| 本体重量 | 90g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2000年 |

MS IntelliMouse Explorer 3.0

| センサー形式 | 光学 |

| センサーDPI | 400 |

| レポートレート | 125Hz |

| ボタン数 | 5個 |

| 本体重量 | 102g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2002年 |

右手用エルゴノミックデザインを採用した画期的なマウスで、後のゲーミングマウスの基本シェイプに大きな影響を与えました。

Razer社とマイクロソフト社の共同開発によって生まれた「MS Habu」や、ロングセラー商品となる「Razer DeathAdder」は、IE3.0の系譜に連なるマウスになります。

ゲーミングマウスの勃興(2003年~2006年)

初期は事務用マウスの影響力が高かったのですが、徐々にゲーミングマウスの浸透が始まります。マイクロソフトの衰退と共に時代を超える名機が生まれたのもこの頃です。

この当時の先端性能、先端機能を盛り込んでいるのが特徴なのですが、それ故に地雷製品が多かった印象があります。肝心のセンサー挙動が不安定で、カタログスペック通りの性能を発揮しない場合が殆んどでした。

今に残る大手メーカーですら、不具合だらけの製品を販売しており、ドライバ、ファームウェアの不具合も多かったです。

光学式センサーと、最新鋭のレーザー式センサーでシェア争いも起きました。

レーザー式センサーは高い解像度、加速耐性を持つ新型センサーでしたが、検知が過敏すぎて動作不良が起きやすいという欠点がありました。リフトオフディスタンスも長く、マウスパッドとの相性問題も起きやすい。

カタログスペックで劣る光学式センサーは、比較的に安価で、安定性が高いのが強みです。

Logicool MX518

| センサー形式 | 光学 |

| センサーDPI | 1600 |

| レポートレート | 125Hz |

| ボタン数 | 8個 |

| 本体重量 | 106g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2005年 |

MXという型番自体は事務用のマウスに付けられるものなのですが、この当時の定番としてシェアを伸ばしました。国内ではG3 Opticalという名称でも販売されており、こちらはゲーミングブランドのマウスです。

復刻モデルも存在し、そちらはセンサー周りが強化されています。

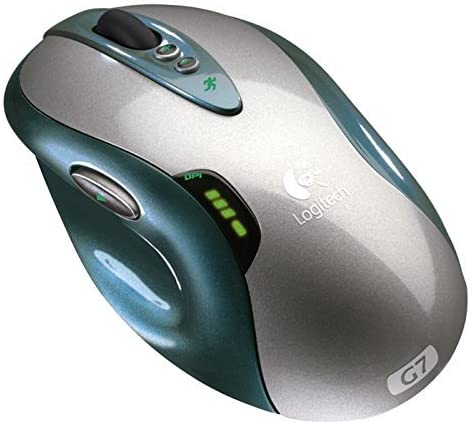

Logicool G7 Laser Cordless Mouse

| センサー形式 | レーザー |

| センサーDPI | 2000 |

| レポートレート | 500Hz |

| ボタン数 | 8個 |

| 本体重量 | 133g |

| 接続 | 2.4Ghz無線 |

| 発売日 | 2005年10月28日 |

世界初のワイヤレスゲーミングマウス。最新鋭のレーザーセンサー、充電式のバッテリー、汎用の無線接続を盛り込んだフラグシップ機です。

それ故に無理があったというか、ロマンアイテムだったので早い段階で絶版になっています。

Razer DeathAdder

| センサー形式 | 光学 |

| センサーDPI | 1800 |

| レポートレート | 1000Hz |

| ボタン数 | 5個 |

| 本体重量 | 110g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2007年 |

先に存在していたIE3.0を源流に持つ右手用エルゴノミック形状です。公証性能は高いのですが、個体差などもあって、その通りの性能が発揮されることはありませんでした。

形状を踏襲した後継モデル3500、Left3500、2013、Chroma、Elite、Essential、V2、Miniと数々のバリエーションが存在するロングセラー商品になりました。

高性能化するマウスたち(2007年~2012年)

ゲーミングマウスという概念が定着して、本格的なシェア争いを始めます。センサー性能が飛躍的に向上し、付加機能として多ボタン化、ワイヤレス化が進みます。7色に輝くイルミネーションの搭載も始まり、ゲーミングという形が定まった時期です。

着々とセンサーの改良は進んでいますが、高DPI設定、高ポーリングレート時の安定性には課題を残しています。特にレーザー式は色々不具合が多かったので、あえて光学センサーを搭載したエントリーモデルを使い、高額なマウスを避ける傾向が強かった時代です。

マウス業界全体としては、青色LEDを採用したBlueTrackや、暗視野照明を利用したDarkfieldセンサーが登場しましたが、ゲーム用途にはあんまり採用されてません。またこの時期を最後に、マイクロソフトがゲーミングマウス業界から撤退しています。

Logicool G700

| センサー形式 | レーザー |

| センサーDPI | 5700 |

| レポートレート | 1000Hz |

| ボタン数 | 13個 |

| 本体重量 | 151g |

| 接続 | 無線 |

| 発売日 | 2010年 |

メインのクリック以外にサイド4ボタン+トップ4ボタン、高速スクロールを搭載した多機能ワイヤレスマウス。重さ故にゲーム用途だとイマイチでしたが、オフィス用、キャド用のマウスとして高い人気を誇り、絶版後はプレミア価格になっていました。

競技シーン重視の流れ(2013年~2017年)

長らく続いてきたマウスセンサーの改良が1つの節目を迎えました。

Pixart社の出したPMW3310によって前時代の不安定さが無くなり、その後継であるPMW3360、PMW3389によって、十分な加速耐性、高レート時の安定性を持つようになります。

これらセンサーは前時代のANDS-3000系光学センサーの後継であり、光学センサーが十分な能力を持つようになったので、不安定なレーザーセンサーはゲーミング界隈においては絶滅の流れへと進みました。

競技シーンを重視したマウスが増え始める時期で、現在のマウストレンドへと繋がる源流がこの頃に生まれました。

Zowie EC2-A

| センサー形式 | 光学(PMW3360) |

| センサーDPI | 3200 |

| レポートレート | 500Hz |

| ボタン数 | 5個 |

| 本体重量 | 90g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2016年 |

IE3.0の流れを組み、DeathAdderクローンとも呼べるマウスで、プロシーンで高い採用率を誇った。様々なバリエーションモデルを持ちます。

Logicool G403

| センサー形式 | 光学(PMW3366) |

| センサーDPI | 12000 |

| レポートレート | 1000Hz |

| ボタン数 | 6個 |

| 本体重量 | 80g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2016年 |

未だに後継がリリースされ続けている定番のエルゴノミックマウス。同社の「Gpro Wireless」が登場するまでは、定番のマウスとして広く定着していました。

高性能なのに4000円くらいで買えたのも魅力です。

無線と軽量化(2018年~)

ゲーミングマウスが1つの形になり、新たなる方向性を模索し始める時代です。代表的なものが無線マウスと、軽量化になります。

前までの時代の無線マウスはバッテリー持ちが悪くて、おまけに重量が嵩みました。これは搭載するセンサーの消費電力が多かったことに起因します。マウスの動作時間を伸ばそうとすると、バッテリーの重量も増えて、操作性がますます悪くなります。Logicool社はそれを解決するため、消費電力が少ない「HEROセンサー」を自社開発し、ゲーミングマウスの主流をガッチリと掴みました。

元々センサーを作っていたPixart社もそれに対抗し、Razerとの共同開発で消費電力の少ないセンサーを開発します。専用センサーの開発、無線機能の搭載から、マウス価格の高額化も一挙に進みます。

一方でワイヤードマウスが絶滅したかと言われればそうでもなく、主にチャレンジャー企業の軽量化マウスという形でシェアを守っています。

G PRO Wireless

| センサー形式 | 光学(HERO16K) |

| センサーDPI | 16000 |

| レポートレート | 1000Hz |

| ボタン数 | 8個 |

| 本体重量 | 80g |

| 接続 | 無線 |

| 発売日 | 2018年9月6日 |

現在に繋がるマウストレンドの中心ともなったハイエンドマウスです。無線とは思えない重量で登場したので、市場に与えたインパクトは大きいものでした。

左右対称形のマウスを流行させる一因にもなっており、現在でもその後継機種が高いシェアを持っています。

FinalMouse Ultralight

| センサー形式 | 光学(PMW3360) |

| センサーDPI | 3200 |

| レポートレート | 500Hz |

| ボタン数 | 6個 |

| 本体重量 | 67g |

| 接続 | ワイヤード |

| 発売日 | 2018年 |

マウスに肉抜きを施すというアイデアで話題をさらったマウス。この肉抜きは様々なチャレンジャー企業で真似されることとなり、軽量化ブームを確たるものにしました。

デスアダーをずっと無印エリートV2使ってきたけど無線試しに買ってみようかなぁ

xaiにLED載せて改良したsenseiがバカウケしたのがチョンゲ全盛辺りかな

QCKに加えてseneiが合わさり当時のSSは無敵感あったのに落ちぶれたもんだ